„Little is known about the painter and graphic artist Adalberta, or Berta, Kiessewetter”, heißt es im Gesamtverzeichnis der Postkarten der Wiener Werkstätte aus der Leonard A. Lauder Collection in New York. Man erfährt in dem Eintrag, dass Berta Kiessewetter eine sehr erfolgreiche Postkarten-Serie für die Wiener Werkstätte geschaffen hat, dass sie als „commercial graphic designer“ gearbeitet und von 1917 bis 1945 in Salzburg gelebt habe und dass die letzte Evidenz ein Eintrag der Künstlerin in einem Salzburger Adressbuch aus dem Jahr 1948 sei.[1] Auch in dem ansonsten akribisch erarbeiteten Biografien-Teil des Ausstellungskatalogs „Die Frauen der Wiener Werkstätte“ findet sich nicht viel mehr zur Künstlerin, außer dem Hinweis, dass sie 1911 den Maler Ludwig Wallner geheiratet habe.[2]

Im Hinblick darauf, wie gut die Grafikerin in Museen und Kunsthandel vertreten ist, erstaunt es, wie wenig über sie bis dato bekannt war. Der größte Teil ihres Lebenslaufes fehlt in den Darstellungen, und vor allem klaffen meist Fragezeichen dort, wo Todesdatum und -ort stehen sollte – oder es werden überhaupt dazu falsche Daten angegeben.

Die Künstlerin wurde am 24. Februar 1887 in Leitmeritz/Litoměřice in Nordböhmen in eine deutschsprachige Familie geboren und am 13. März auf die Namen Adalberta Maria Antonia katholisch getauft. Ihre Eltern waren Maria, geborene Schöbl, und der Ingenieur Friedrich Kiessewetter.[3] Ab 1901 lebte die Familie in Wien, wo der Vater zunächst als Ober-Ingenieur bei der Nordwestbahn arbeitete und später lange Jahre als Inspektor für das Unternehmen fungierte, bis er 1911 als Oberinspektor in Pension ging. Berta, wie sie sich bevorzugt nannte, besuchte nach Volks- und Bürgerschule sowie einer „Mädchen-Fortbildung“ die Malschule Kruis-Hohenberger in Wien. Von 1905 bis 1909 studierte sie an der Kunstgewerbeschule Malerei bei Carl Otto Czeschka und Bertold Löffler.[4] 1907 war Kiessewetter in einer Ausstellung der Neuerwerbungen der Albertina mit einer Ansicht der Wiener Griechengasse prominent vertreten.[5] Im selben Jahr publizierte die renommierte Londoner Kunst-Zeitschrift „The Studio“ einen ausführlichen Artikel der englischen Kunstkritikerin Amelia S. Levetus über die Kunstgewerbeschule. Darin wurde auch „Fräulein Kiesewetter“ in Zusammenhang mit der Klasse Czeschka erwähnt und ihr Holzschnitt mit der Ansicht der Griechengasse abgebildet.[6]

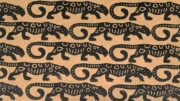

Plakatentwurf, um 1908, publiziert in: Die Fläche, 1910

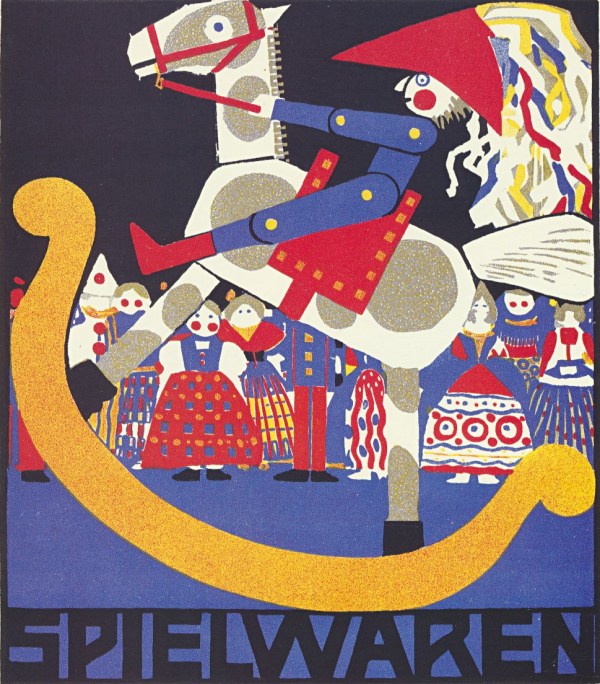

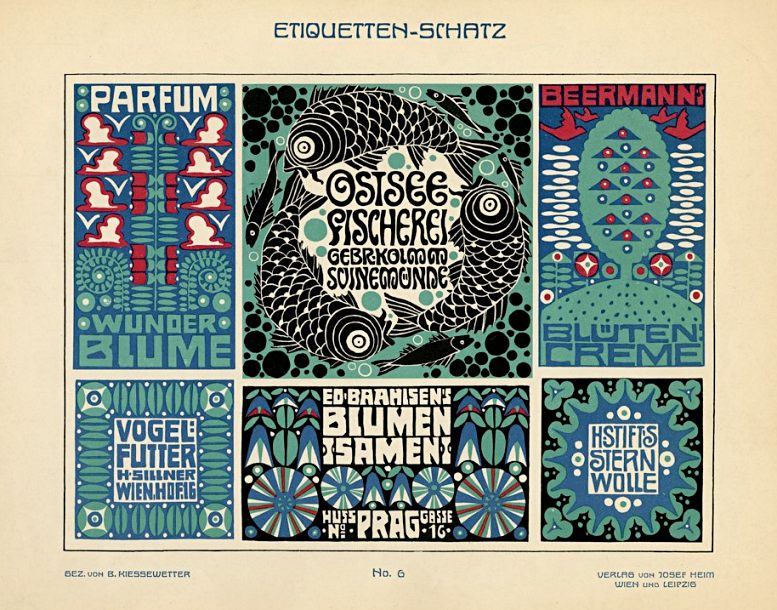

In der Kunstschau 1908 wurde ein Entwurf von ihr zu einem Spielwaren-Plakat in dem von Bertold Löffler kuratierten Raum zur Plakatkunst gezeigt.[7] Einen weiteren prominenten Hinweis auf ihre Qualitäten als Gebrauchsgrafikerin bot das Vorlagenwerk „Etiquetten-Schatz“, erschienen 1908 im Verlag Josef Heim (Wien-Leipzig). In der ausschließlich mit Arbeiten von Studierenden der Kunstgewerbeschule bestückten Publikation stammen von den 15 Bildtafeln zwei Blätter von Kiessewetter. Die Blätter zeigen 14 Etiketten,[8] darunter ist auch ein Entwurf für „Dr. Ötker’s Backpulver“, der sich in eigenständiger Form im Kunstmuseum Krefeld erhalten hat.[9]

Aus der Sammlung „Etiquettenschatz“, 1908

1908 war Kiessewetter in Prag an der Schau des „Vereins deutscher bildender Künstler in Böhmen“ mit Arbeiten beteiligt, wobei die „Deutsche Sektion des Kuratoriums der Modernen Galerie“ zwei Holzschnitte von Kiessewetter ankaufte. Es waren dies die Grafik der Wiener Griechengasse sowie ein Bild eines Hofes im Wiener Lichtental.[10] 1910 gab Prof. Bertold Löffler eine Fortsetzung der Mustermappen „Die Fläche“ heraus. Dafür nahm er auch jene Arbeit von Berta Kiessewetter[11] in die Sammlung auf, die er bereits in der Kunstschau 1908 präsentiert hatte – eine Auszeichnung, die nur wenigen der Studierenden Löfflers widerfuhr.[12] 1911 gestaltete Kiessewetter für die erfolgreiche Postkarten-Serie der Wiener Werkstätte sechs Ansichten von pittoresken Wiener Hinterhöfen, nachdem sie bereits 1909 eine Zeichnung von Karlsbad geliefert hatte.[13] Ebenfalls 1911 entwarf sie für den deutschen Süßwarenhersteller Stollwerck eine sechsteilige Serie von Sammelbildern, die Szenen aus dem Wiener Prater zeigt.[14] In dem vom „Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen“ herausgegebenen Werk „Deutsch-Böhmen im Bilde“ findet sich die von Kiessewetter geschaffene Ansicht des Markplatzes von Arnau/Hostinné.[15]

Am 17. Oktober 1911 heiratete Berta Kiessewetter in Wien den Maler Ludwig Wallner, der einer ihrer Studienkollegen in der Kunstgewerbeschule gewesen war.[16] Wallner wurde am 30. Jänner 1885 in Wien geboren. Nach Besuch der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt studierte er von 1902 bis 1908 an der Kunstgewerbeschule bei Carl Otto Czeschka und Bertold Löffler. Gemeinsam mit Berta Kiessewetter hatte er bei den beiden Professoren zwei Semester absolviert. In der Folge setzte Wallner seine Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste bei Ferdinand Schmutzer fort.[17]

Die Künstlerin hieß – dem Gesetz entsprechend – von nun an Wallner und nannte sich auch so.[18] Dies sowie die Verkürzung ihres Vornamens von Adalberta in Bert(h)a und die fallweise Schreibung Kiesewetter mit nur einem s erschwerten ebenso die Sichtbarkeit ihres Lebenslaufes wie auch die Übersiedlung von Kiessewetter / Wallner im Jahr 1912 nach Salzburg. Ihre Namensänderung in Wallner führte mitunter dazu, dass in der Literatur von zwei verschiedenen Personen namens Kiessewetter und namens Wallner ausgegangen wird. In der Stadt Salzburg war sie in der Haydngasse 26 gemeldet.[19] Ihr Bruder, Dr. Friedrich Kiessewetter, lebte bereits im Land Salzburg, und zwar zunächst als Richter in Radstadt, später dann ebenfalls in der Stadt Salzburg.

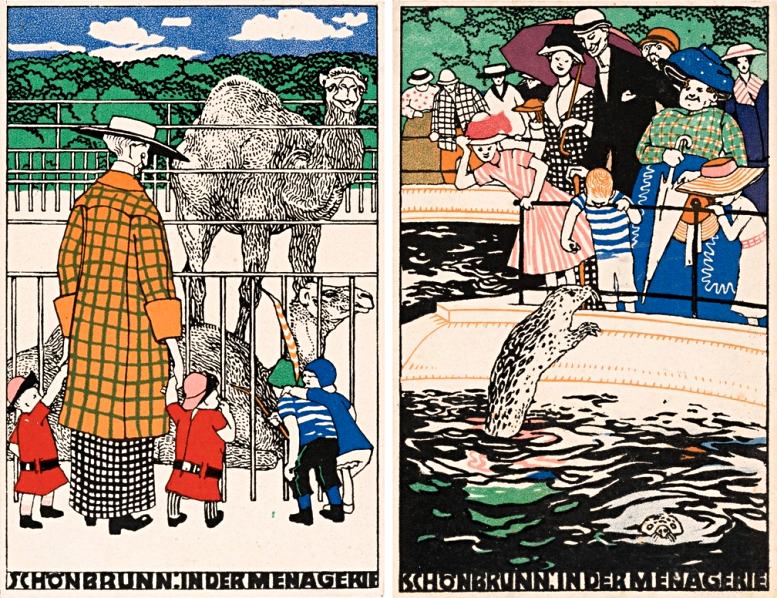

Postkarten der Wiener Werkstätte, 1912: Links: Nr.: 663. Rechts: Nr.: 661

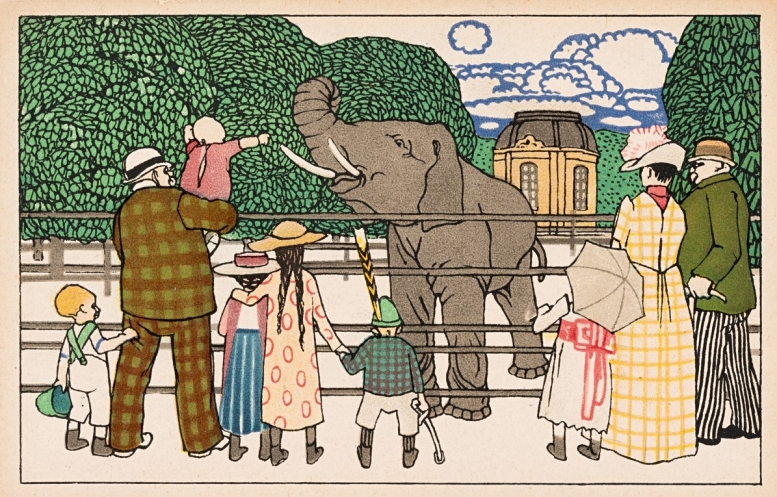

Im Jahr 1912 veröffentlichte die Grafikerin elf Postkarten der Wiener Werkstätte mit Wien-Ansichten, wobei ihre karikaturistischen Momentaufnahmen aus dem Tiergarten Schönbrunn zu ihrem größten Erfolg wurden.[20] In ihrem für sie typischen, ins Skurrile gehenden Stil schuf sie Arbeiten, die in ihrer Eigenart Bestand haben und bis heute immer wieder publiziert werden.

Postkarte der Wiener Werkstätte, 1912, Nr.: 601B

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs musste Ludwig Wallner als Fähnrich der k.k. Armee umgehend einrücken und starb bereits einen Monat später, am 26. August 1914, an einem Bauchschuss im städtischen Krankenhaus im damals zu Ungarn gehörenden Ujvidek/Novi Sad. Dort, in der heute zu Serbien gehörenden Stadt, fand er auch seine letzte Ruhestätte.[21]

Trotz dieses Schicksalsschlags bemühte sie sich in Salzburg, eine neue künstlerische Existenz aufzubauen. So nahm sie 1917 an der Osterausstellung des Salzburger Kunstvereins teil[22] und dies, wie einer Besprechung im „Salzburger Volksblatt“ zu entnehmen ist, mit entsprechend gutem Erfolg: „Berta Wallner äußert in drei Zeichnungen ‚Steingasse‘, ‚Stadttor in Radstadt‘, ‚Augustinergasse‘ einen anerkennenswerten Grad dieser verbindenden Wiedergabe des Vielen, besonders ihr Bild ‚Steingasse‘ ist von angenehm farbig bewegter Wirkung. Das ist stets eine der wichtigsten Entscheidungen für die Darstellung: Wirkt das Motiv durch seine klare Begrenztheit oder durch die Weichheit der Übergänge? Ist also eine mehr zeichnerische, lineare Darstellungsweise am Platze oder eine tonische, malerische? Verschafften sich manche Zeichner und Maler hier bestimmte Wege, dann erreichten sie allmählich, was man so oft vermißt: Stil.“[23]

Im selben Jahr nahm sie an der im Herbst stattfindenden 32. Jahresausstellung des Salzburger Künstlerhauses und des Kunstvereins teil.[24] Von der Ausstellungs-Jury wurde der Künstlerin für ihre farbigen Zeichnungen eine „belobende Anerkennung“ ausgesprochen.[25]1918 war sie wieder an der Oster-Ausstellung im Salzburger Künstlerhaus beteiligt.[26] Nach dem Tod ihres Mannes gab Berta Wallner allerdings als ihren Beruf keine künstlerische Tätigkeit, sondern „Fähnrichswitwe“[27] oder „Offizierswitwe“[28] an.

Für die folgenden Jahrzehnte gibt es nur spärliche Hinweise zu ihrem weiteren künstlerischen Schaffen, das sich hauptsächlich in Illustrationen zu Schul- und Kinderbüchern manifestierte. 1924 erschien der von Joseph Franz Pöschl und Joseph Ziegler verfasste und von Berta Wallner illustrierte Band „Kleine bunte Welt. Kinderreime und Gedichte“ (Wien, Österreichischer Schulbücherverlag). Friedrich C. Heller schrieb dazu in seiner umfassenden Publikation zum österreichischen Kinderbuch: „Kindertümliche (Feder)Zeichnungen […], teilweise in gekonnten Bildverschränkungen, die symbolische Tableaux bilden, mit hauptsächlich linearer Strichführung, die die Bilder in die Nähe von Holzschnitten setzt. Der jeweilige Figurenreichtum muß Kinderaugen – trotz der bloß schwarz-weißen Zeichnung, entzückt haben.“[29]

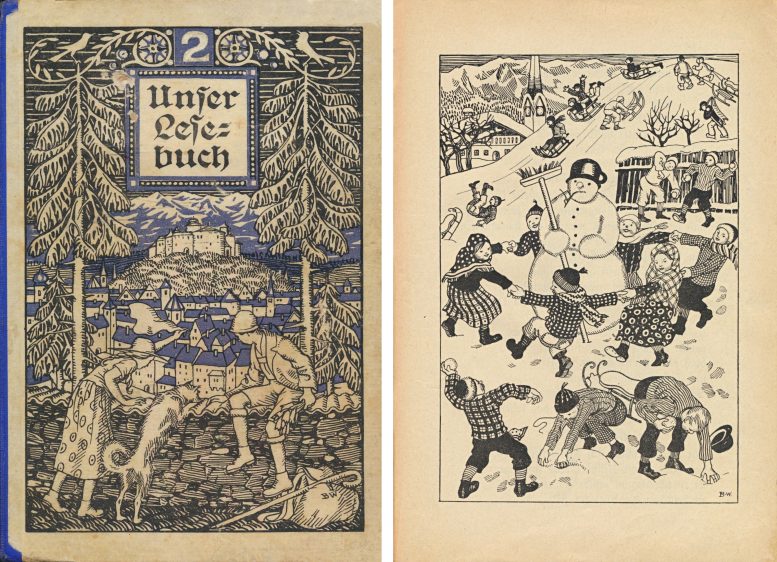

Unser Lesebuch, 1925

1925 erschien erstmals der vom „Salzburger Lesebuchausschuß“ herausgegebene Lehrbehelf „Unser Lesebuch. Für die zweite Stufe der alpenländischen Volksschulen“, zu dem Berta Wallner das Cover beitrug und in den die „Kleine bunten Welt“ von Pöschl und Ziegler aus dem Jahr 1924 vollständig aufgenommen wurde. Es folgten mehrere Auflagen zu dem weit verbreiteten Werk.[30] Diese Arbeiten erinnern erfreulich an die feine Zeichenkunst ihre früheren Postkarten für die Wiener Werkstätte.

Im selben Jahr kam das von Wallner illustrierte Gedichtbuch für Kinder „Ein froher Tag“ im Österreichischen Bundesverlag[31] heraus. Der Band erreichte 1930 seine zweite Auflage.[32] Nachdem das Buch 1946 wieder aufgelegt[33] wurde, hieß es in den Salzburger Nachrichten: „Das Vorzüglichste aber an dem Ganzen sind die Bilder und Randzeichnungen. Phantasie, reizvoller Geschmack und künstlerische Fertigkeit sprechen sich hier bis ins Tüpfelchen aus.“[34]

1926 erschien das von Wallner illustrierte Märchenbuch des bekannten Pädagogen Karl Tumlirz[35], und 1929 das von Adolf Paar herausgegebene Lesebuch für die burgenländischen Volksschulen, für das ebenfalls Wallner die Zeichnungen geschaffen hatte.[36]

Über eine spätere Ausstellungtätigkeit Wallners ist wenig bekannt, außer dass von ihr im Jahr 1942 eine Beteiligung mit Landschaftsbildern an der Weihnachtsschau des Salzburger Künstlerhauses nachweisbar ist.[37]

Berta Wallner zog zu einem in den betreffenden Meldeunterlagen nicht genannten Datum von Salzburg-Stadt nach Wals in der Nähe von Salzburg.[38] Es könnte sein, das sie dies unter dem Eindruck der ersten Bombardierung der Stadt durch die Alliierten, die am 16. Oktober 1944 erfolgte, tat. Von dem Luftangriff, dem noch 14 weitere auf Salzburg folgten, war nämlich insbesondere Wallners Wohngegend aufgrund der Nähe zum Hauptbahnhof betroffen.1948 ist Wallner wieder in der Stadt Salzburg nachweisbar[39], dann übersiedelte sie in die oberösterreichische Gemeinde Attersee, von der sie wiederum am 14. August 1950 nach Salzburg in ein neugebautes Eigenheim in der Georg-Kropp-Straße zog.[40] Im Dezember desselben Jahres war sie gemeinsam mit ihrer Schwägerin, ihrem Neffen und ihrer Nichte Mitunterzeichnerin einer Todesanzeige für ihren Bruder, den Oberlandesgerichtsrat i.R. Dr. Friedrich Kiessewetter.[41]

Berta Wallner war weiterhin künstlerisch tätig: Im Februar 1955 stellte sie gemeinsam mit Maria Reichel im amerikanischen „Mirabell Service Club“ in Salzburg aus. Der Kunstberater des US-Hauptquartiers in Österreich, „Mister Schultz“, und Georgiana Benjamin haben dafür eine Schau mit 33 Aquarellen und fünf Ölgemälden zusammengestellt.[42]

1967 kehrte Berta Wallner laut Salzburger Meldeunterlagen wieder in die Gemeinde Attersee zurück.[43] Laut Standesamt der Gemeinde Attersee am Attersee finden sich allerdings dort keine entsprechenden Dokumente über sie.[44] Auch ein Anfrage an das Standesamt in Salzburg hat keine Hinweise auf die weitere Biografie von Adalberta Kiessewetter / Berta Wallner erbracht.[45]

Die Spurensuche muss also weitergehen…

Diesen Artikel zitieren:

Bernhard Denscher, Adalberta Kiessewetter / Berta Wallner – eine Spurensuche, in: Austrian Posters, 11.1.2024, https://www.austrianposters.at/2025/02/22/adalberta-kiessewetter-berta-wallner-eine-spurensuche/ (Stand: TT.MM.JJJJ).

[1] Staggs, Janis: Biographies, in: Schmuttermeier, Elisabeth – Christian Witt-Dörring (eds.): Postcards of the Wiener Werkstätte. A Catalogue Raisonné. Selections from the Leonard A. Lauder Collection, Ostfildern 2010, S. 323f.

[2] Thun-Hohenstein, Christoph – Anne-Katrin Rossberg – Elisabeth Schmuttermeier (Ed.): Die Frauen der Wiener Werkstätte, Basel 2020, S. 232f.

[3] Taufmatrik Leitmeritz, 1887, Fol. 271.

[4] Universität für angewandte Kunst, Archiv, Schüler*innen-Datenbank.

[5] Wiener Zeitung/Wiener Abendpost, 29.3.1907, S. 4.

[6] Levetus, A[melia] S., The Imperial Arts and Crafts Schools, Vienna, in: The Studio, 1907/39, S. 329., 332.

[7] Katalog der Kunstschau, Wien 1908, S. 21. Hier in der Schreibung Kiesewetter.

[8] Heim, Josef (Hrsg.): Etiquetten-Schatz, 1. Heft, Wien 1908, Blatt 6 und 11.

[9] Holzhey, Magdalena – Ina Ewers-Schultz – Katia Baudin (Hrsg.): Die große Verführung. Karl Ernst Osthaus und die Anfänge der Konsumkultur, Köln 2023, S. 83,166, 209, 217.

[10] Prager Tagblatt, 8.3.1908, S. 14.

[11] Hier nur mit einem s als Kiesewetter geschrieben.

[12] Die Fläche. 25 Plakatentwürfe aus der Schule Bertold Löffler, Wien [1910], Blatt 14. Vgl. dazu auch: Denscher, Bernhard: Die Fläche und die Wiener Moderne, Wolkersdorf 2021, S. 35ff.

[13] Wiener Werkstätte Postkarten Nr. 222, 535–54.

[14] Schweiger, Werner J.: Aufbruch und Erfüllung. Gebrauchsgraphik der Wiener Moderne, Wien1988, S. 165.

[15] Egerer Zeitung, 15.2.1911, S. 7.

[16] Trauungsbuch, Wien 5, Pfarre St. Florian, 1911, Fol. 230.

[17] Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste, Wien, https://archive.akbild.ac.at/detail.aspx?ID=33898 (Stand: 28.12.2024).

[18] Die Darstellung in diesem Beitrag folgt deshalb der jeweiligen Verwendung der Namen.

[19] Salzburger Stadtarchiv, Häuserverzeichnis: Haydnstraße 26. Herrn Lukas Fallwickl, BA MA vom Stadtarchiv wird herzlich für die freundliche Auskunft gedankt. Berta Wallner ist laut den Salzburger Adressbüchern auch in den Jahren 1925, 1929, 1930, 1932,1933, 1938 und 1942 in Salzburg mit der Adresse Haydnstraße 26 nachweisbar.

[20] Wiener Werkstätte Postkarten Nr. 597–601, 658/659, 661–663, 802.

[21] Österreichisches Staatsarchiv, Militärische Grundbuchsevidenz, Grundbuchblätter Niederösterreich, AT-OeStA/KA Pers GB, 1885; Leitmeritzer Zeitung, 11.10.1914, S.3.

[22] Tagespost, 16.4.1917, S. 8; Tages-Post, 16.4.1917, S. 8.

[23] Salzburger Volksblatt, 7.4.1917, S. 4.

[24] Salzburger Wacht, 25.9.1917, S. 4.

[25] Sport & Salon, 9.9.1917, S. 12; Salzburger Chronik, 31.8.1917, S. 3.

[26] Salzburger Volksblatt, 6.4.1918, S. 6.

[27] Salzburger Stadtarchiv, Meldekarte Adalberta Wallner.

[28] Salzburger Stadtarchiv, Häuserverzeichnis: Haydnstraße 26.

[29] Heller, Friedrich C.: Die bunte Welt. Handbuch zum künstlerisch illustrierten Kinderbuch in Wien 1890–1938, Wien 2008, S. 288. Vgl. dazu auch: Sheaffer, M.P.A.: Unforgettable Austrian Children’s Books, Wien 2008, S. 61.

[30] Unser Lesebuch. Für die zweite Stufe der alpenländischen Volksschulen. Hrsg. vom Salzburger Lesebuchausschuß, Wien 1925.

[31] Ein froher Tag. Gedichte und Reime. Ausgewählt von Maximilian Führing und Margarete Böhm. Bilder von Berta Wallner, Wien 1925.

[32] Heller, Friedrich C.: Die bunte Welt. Handbuch zum künstlerisch illustrierten Kinderbuch in Wien 1890–1938, Wien 2008, S. 299.

[33] Österreichische Bibliografie, Ergänzungsheft 1946, S.10.

[34] Salzburger Nachrichten, 7.2.1947, S. 3.

[35] Ostdeutsche Rundschau, 9.12.1926, S. 7; Grazer Volksblatt, 28.11.1926, S. 16.

[36] Tagblatt. Generalsanzeiger für das Burgenland, 12.4.1929, S. 1f.; Der freie Burgenländer, 7.4.1929, S. 3.

[37] Salzburger Zeitung, 20.12.1942, S. 3.

[38] Salzburger Stadtarchiv, Häuserverzeichnis: Haydnstraße 26.

[39] Heller, Friedrich C.: Die bunte Welt. Handbuch zum künstlerisch illustrierten Kinderbuch in Wien 1890–1938, Wien 2008, S. 374.

[40] Salzburger Stadtarchiv, Meldekarte Adalberta Wallner.

[41] Salzburger Nachrichten, 11.12.1950, S. 6.

[42] Salzburger Nachrichten, 26.2.1955, S. 6.

[43] Salzburger Stadtarchiv, Wählerverzeichnis.

[44] Freundliche Auskunft von Frau Sabine Jeske, Bürgerservice und Standesamt der Gemeinde Attersee am Attersee, vom 10.12.2024. Mit herzlichem Dank für die Recherche.

[45] Freundliche Auskunft von Frau Laura Griessl-Höllmüller, Stadt Salzburg – Einwohner- und Standesamt, vom 17.12.2024. Mit herzlichem Dank für die Durchsicht der Sterbebücher von 1966 bis 1988.