Karl Wieners künstlerisches Werk wurde schon zu seinen Lebzeiten oft unterschätzt, und auch die Nachwelt konnte lange Zeit damit wenig anfangen. 1965 kam der Nachlass des Künstlers in das damalige Historische Museum der Stadt Wien und wurde dort unaufgearbeitet im Depot abgestellt. Erst 2001 wurden von der Neuen Galerie in Graz in der Ausstellung „Moderne in dunkler Zeit“ Wieners Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert.

In weiteren Ausstellungen in der Steiermark und in Wien fanden die Arbeiten ebenfalls Berücksichtigung, bis das Wien Museum (das frühere Historische Museum der Stadt Wien) 2011 Teile des Künstlernachlasses in einer eigenen Schau präsentierte.[1]

Wiener wurde am 26. September 1901 in Graz geboren und auf die Namen Carl Anton Josef Friedrich katholisch getauft. Sein Vater Friedrich Wiener war gelernter Schriftsetzer und später als Korrektor bei der sozialdemokratischen Tageszeitung „Grazer Arbeiterwille“ beschäftigt. Seine Mutter war Maria Wiener, geborene Kriebel.[2]

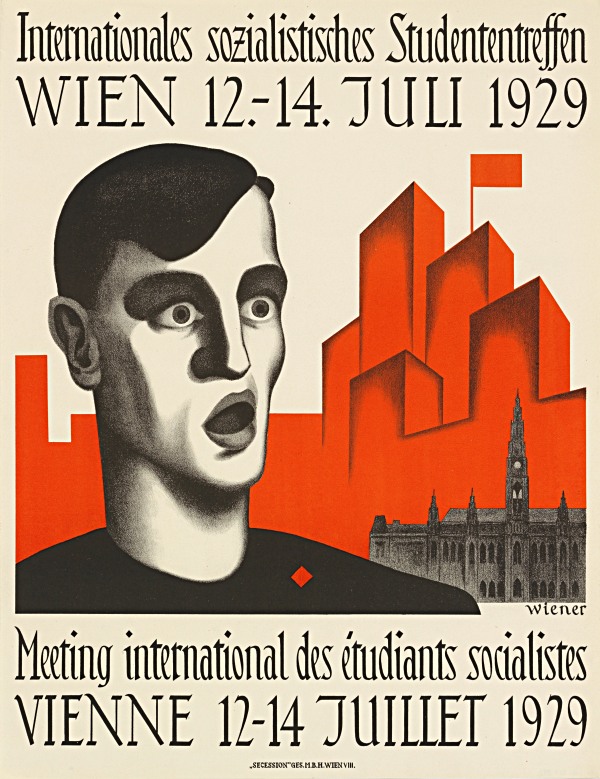

Plakat, 1929

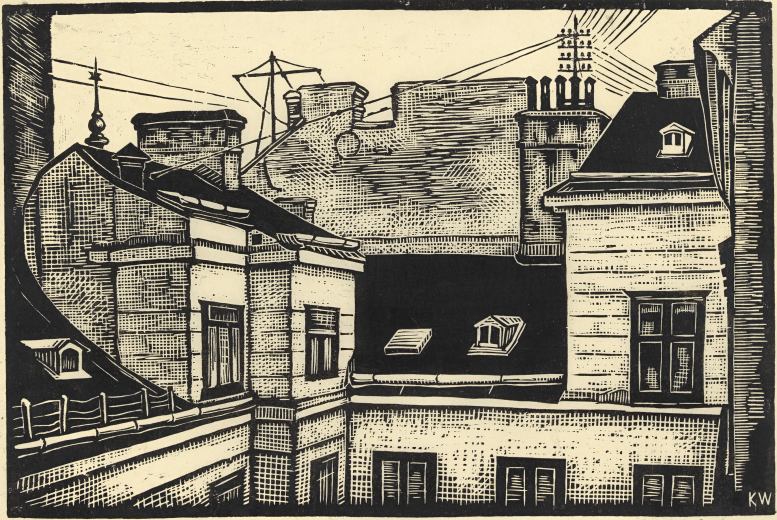

Karl Wiener besuchte zunächst die „Steiermärkische Landeskunstschule“ und studierte danach von 1926 bis 1929 an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Bertold Löffler, Reinhold Klaus und Rudolf Larisch. Im Abgangszeugnis vermerkte Bertold Löffler: „Sehr ernst denkender, eigenartig strebender Mensch mit auffallend selbständigen Kunstleistungen, besonders auf dem Gebiet der Graphik, des Holzschnittes und der Lithographie, die bereits in öffentlichen Ausstellungen Anerkennung fanden.“[3]

Von 1931 bis 1932 setzte Karl Wiener seine Ausbildung bei Rudolf Jettmar an der Akademie der bildenden Künste in Wien fort. Danach war er als freischaffender Künstler tätig. Eine gewisse Ermutigung auf diesem Weg bedeutete wohl die Verleihung der „Österreichischen Staatspreismedaille“ im Rahmen der Herbstausstellung des Steiermärkischen Kunstvereins im Jahr 1932.[4]

Hinterhof, Holzschnitt, 1929

Der „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland hatte im Jahr 1938, wie für so viele andere Menschen, auch für die Kunstszene fatale Folgen. Alles, was nicht den reaktionären ästhetischen Vorstellungen der NS-Machthaber entsprach, wurde verboten und verfolgt. Bildende Künstlerinnen und Künstler mussten, sofern sie nicht aus rassistischen Gründen von vornherein ausgeschlossen waren, um die Aufnahme in die „Reichskammer der bildenden Künste“ ansuchen, um ihren Beruf weiter ausüben zu können. Karl Wiener wurde erst am 11. März 1942 rückwirkend mit 1. April 1940 sowohl in die Fachgruppe „Maler und Graphiker“ wie auch in die Fachgruppe „Gebrauchsgraphiker“ aufgenommen.[5] 1940 wurde er als Lehrer an der Wiener Kunstgewerbeschule angestellt. Seine Lehrtätigkeit wurde damals so definiert: „Leiter der Klasse ‚Studium der menschlichen Gestalt‘ an der Allgemeinen Abteilung: Dozent für ‚Allgemeines Aktzeichnen‘ und ‚Anatomisches Zeichnen und Formen‘ (ab 4. Dezember 1941). Leiter des Offenen Zeichensaales“.[6] Ab 1941 wurde das Institut in „Hochschule für angewandte Kunst“ umbenannt und Wieners Aufgabenfeld mit „Assistent an der Allgemeinen Abteilung, Studium der menschlichen Gestalt‘“ beschrieben.[7] Seine Lehrtätigkeit endete im Jahr 1947.[8]

Plakat, 1945

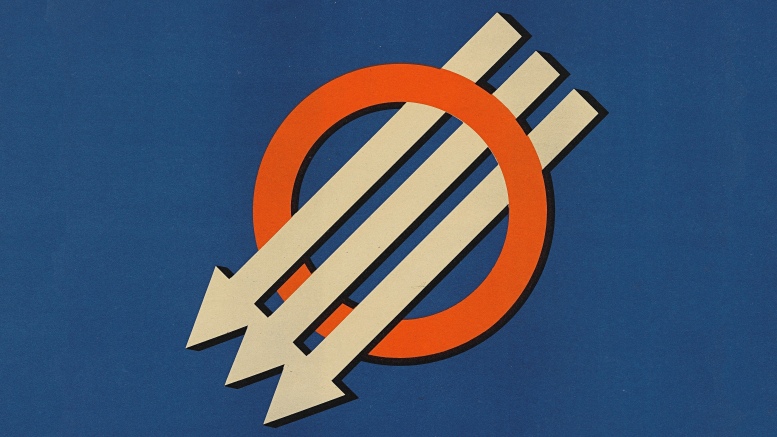

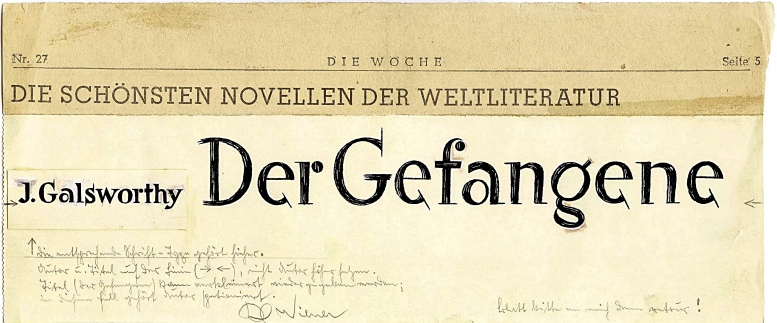

1945 begann Karl Wiener, im „Propaganda-Atelier“ der Sozialistischen Partei Österreichs zu arbeiten, das unter der Leitung des damaligen Zentralsekretärs Erwin Scharf stand. Die Hauptaufgabe dieser parteieigenen Werbeabteilung war, laut Scharf, „den Massen das Bild der Partei in würdiger Form zu präsentieren“. Dazu gehörten neben Plakatentwürfen auch die Gestaltungen des Parteiabzeichens, der Briefpapiere und der Cover von Eigenpublikationen.[9] Wiener war dabei maßgeblich an der Kreation eines Corporate Designs für die wiederbegründete österreichische Sozialdemokratie beteiligt. So widmete er sich nicht nur der Neugestaltung des Parteisymbols, der drei Pfeile, sondern er entwarf neben Plakaten auch verschiedene andere Drucksachen, wie Briefpapiere oder Zeitschriftentitel. Ihm sind dabei einige Arbeiten gelungen, die echte Innovationen im Bereich der politischen Propaganda in Österreich darstellten. Vor allem zeichnete sich Wieners Schaffen – als das eines ehemaligen Schülers des international renommierten Schriftexperten Rudolf Larisch – auch durch ein besonderes Interesse für typografische Gestaltungen aus.

Typographischer Entwurf für die Zeitschrift „Die Woche“, um 1945

1946 arbeitete Wiener unter der Leitung von Victor Th. Slama an der antifaschistischen Ausstellung „Niemals vergessen!“ mit. Im selben Jahr wurde er von der Kunstgewerbeschule gekündigt. Dieser Umstand und die damit verbundene materielle Not sowie die Ausbombung seines Ateliers im Jahr 1945, wobei viele seiner Arbeiten zerstört worden waren, verstärkten offenbar seine Neigung zur Depression. Am 29. April 1949 setzte Karl Wiener in Wien seinem Leben ein Ende.[10]

Printpublikation in: Bernhard Denscher, Grafikdesign aus Österreich. 38 Lebensläufe. Aesculus Verlag, Wolkersdorf 2024, S. 13–17.

[1] Wögenstein, Lisa – Marion Krammer (Hrsg.): Verschollen im Museum. Der Künstler Karl Wiener, Illustrierte zur Ausstellung, Wien 2011. Hier findet sich allerdings mit 26. Jänner ein falsches Geburtdatum, das in der Folge von anderen übernommen wurde.

[2] Taufbuch der Pfarre Graz Mariahilf, 1899–1903, Fol. 216 ; Neue Zeit, 29.11.1946, S. 2.

[3] Universität für angewandte Kunst Wien, Online Schüler*innen-Datenbank.

[4] Grazer Tagblatt, 22.10.1932, Mittagausgabe, S. 3.

[5] Schreiben des Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste an Karl Wiener, Archiv der Berufsvereinigung der bildenden Künstler, Wien.

[6] Staatliche Kunstgewerbeschule in Wien, Bericht über das Schuljahr 1940/41, S. 7.

[7] Bericht über das Studienjahr 1941/42, S. 3.

[8] Kunst: Anspruch und Gegenstand. Von der Kunstgewerbeschule zur Hochschule für angewandte Kunst in Wien 1918–1991, Wien 1991, S. 365.

[9] Aus der Niederschrift über die Beratungen auf dem Parteitag 1945, Wien [1946], S. 14f.

[10] Die Weltpresse, 30.4.1949, S. 2; Sterbeurkunde für Karl Wiener, Standesamt Wien-Innere Stadt, Archiv der Berufsvereinigung der bildenden Künstler, Wien, Akte Karl Wiener.